2016年10月8日(土)、滋賀県甲賀市信楽町にある「京都大学生存圏研究所 信楽MU観測所(信楽MUレーダー)」の一般向け見学ツアーが行われ、全国から集まった155名の科学ファン、無線愛好家などが475本の八木アンテナを使用した周波数46.5MHz、出力1000kWのレーダー施設などを興味深く見学した。その模様を写真で紹介しよう。

「信楽MU(しがらきミュー)レーダー」は地上10~100kmの中層大気と100~500km以上の超高層大気を観測するために1984年11月に完成した大型大気観測レーダーで、京都大学生存圏研究所が管理運営し、全国共同利用装置として国内外のさまざまな研究者が利用している。2015年には電気・電子・情報通信分野で世界最大の学会であるIEEEが同施設を「IEEEマイルストーン」に認定した。

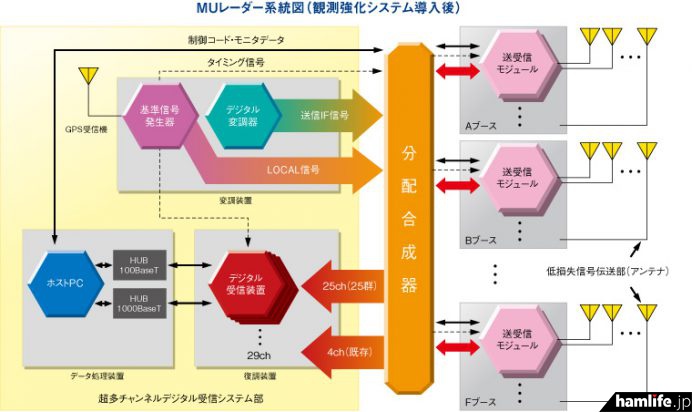

地球上空の中層大気などでは、わずかな空気の乱れによって弱い電波散乱が起きることが知られており、信楽MUレーダーはその観測のため、高速でビーム方向を変えながら強力な電波を上空に発射、反射してくる電波を受信解析することで大気の状態を観測している。

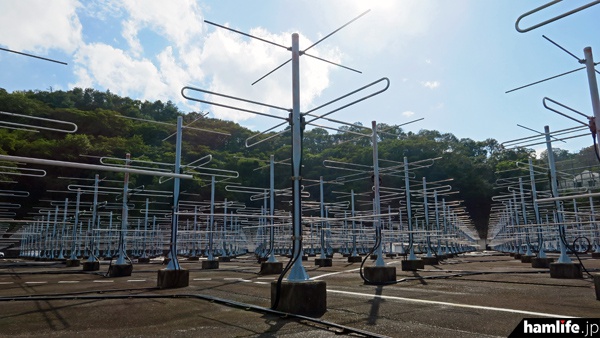

人口雑音の少ない山中(国有林)の中に設けられた施設には、“大気のゆらぎ”の観測に適した46.5MHzを使用する3エレクロス八木アンテナを475本設置。その1基ずつに約2.5kW出力の送受信機(パルス変調)が接続され、全体で送信出力(尖頭電力)1000kW、ビーム半値幅3.6度のアンテナシステム(直径約103mの円形アクティブ・フェーズドアレイ)を構成し、観測内容や対象に応じて施設内の操作パネルからの制御でビーム方向を自由に走査(±約40度)できる仕組みとなっている。

見学会は最初に京都大学生存圏研究所 中核研究部レーダー大気圏科学分野の山本 衛教授がMUレーダーの目的と原理や実際の観測例、インドネシアに設置された赤道大気レーダーの紹介などを行い、その後2つの班に分かれて施設内の見学を行った。ではその一部を写真で紹介しよう。

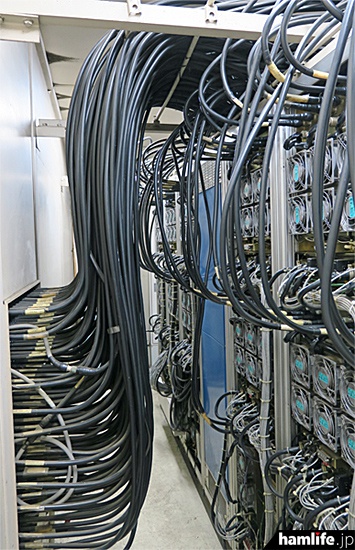

建物から出ている同軸ケーブル。被覆に規格の表示はなかったが相当な太さだ。アンテナの給電部まで長いもので約100mになるが、「電気的にはすべて等長になるよう(送信部の)コイルで調整してある」という説明だった

次ページでは半導体式2.5kW送受信機の内部や、アマチュア機も置かれた研究棟の模様を紹介!!

●いったん広告です: