世界6大陸、30か国(地域)からのオンエアー実績があり、各国の免許制度にも詳しい、鈴木康之 静岡大学大学院工学専攻教授(JR2BEF/JA9OMT)が、日本に居ながらにして外国のコールサインを取得できた!という、好評の寄稿企画。「アイルランド編(EI2KT)」「イギリス編(M0WRJ)」「エストニア編(ES1ZB)」「キプロス編(5B4AOH)」に続き、今回は、日本のHAREC(統一アマチュア無線試験証明)などをベースに得たCEPT(欧州郵便電気通信主管庁会議)加盟国の局免許を利用して、第三国から運用許可を得るケースで「ジブラルタル編(ZB/ES1ZB)」を紹介しよう。

CEPT加盟国での局免許は1か国で充分

今回の「日本に居ながらにして外国のコールサインを取得できた!」プロジェクト(Part1からPart4まで)では、アイルランド、イギリス、エストニア、キプロスと、すべてCEPT加盟国のアマチュア無線局免許(コールサイン)でした。

読者の中には「1か国で充分じゃない?」という感想をお持ちの方も多いと思います。そうなのです。私も1か国で充分だったと思います。欧州圏内のCEPT加盟国の局免許をひとたび得れば、基本的にほかの加盟国からは「3か月以内の短期運用の場合、決められたコールサインの送出方法を守れば、改めて許可を取得することなく自由に第三国(日本から見て。元となるCEPTコールサイン発行国から見る、日本以外の国)で無線運用ができる」からです。

そこで、本企画の最後となるPart5では、「日本(各総合通信局、または沖縄総合通信事務所)が発行したHARECなどをベースに得たCEPT加盟国の免許局を利用して、さらに第三国から運用するケースについて取り上げます。

なお、part1で紹介したアルランドで、「日本の4アマでも英文証明で現地のコールサインが発給される」と紹介しましたが、1アマだけが対象となるHARECベースで取得した局免許ではないため、CEPT勧告の仕組みを使った第三国からの運用は残念ながらできません。

重要なのはCEPT勧告「T/R 61-01」

注意しなければならない点があります。CEPT勧告には「T/R 61-01」と「T/R 61-02」の2種類があって、まずはこの違いをよく理解するのが必要です。一般的には前者は「局免許の相互認証」、後者は「従事者資格の相互認証」とも言い換えられます。

日本が参加しているのは後者です。日本で第一級アマチュア無線技士の資格を得ていれば(日本で開局しているかどうかにかかわらず)、CEPT勧告 T/R 61-02のANNEX2に記載の各国の無線従事者資格試験に合格しているものとみなし、各国の国内法に定める開局の方法に従ってその国でコールサインを取得できる、というものでした。

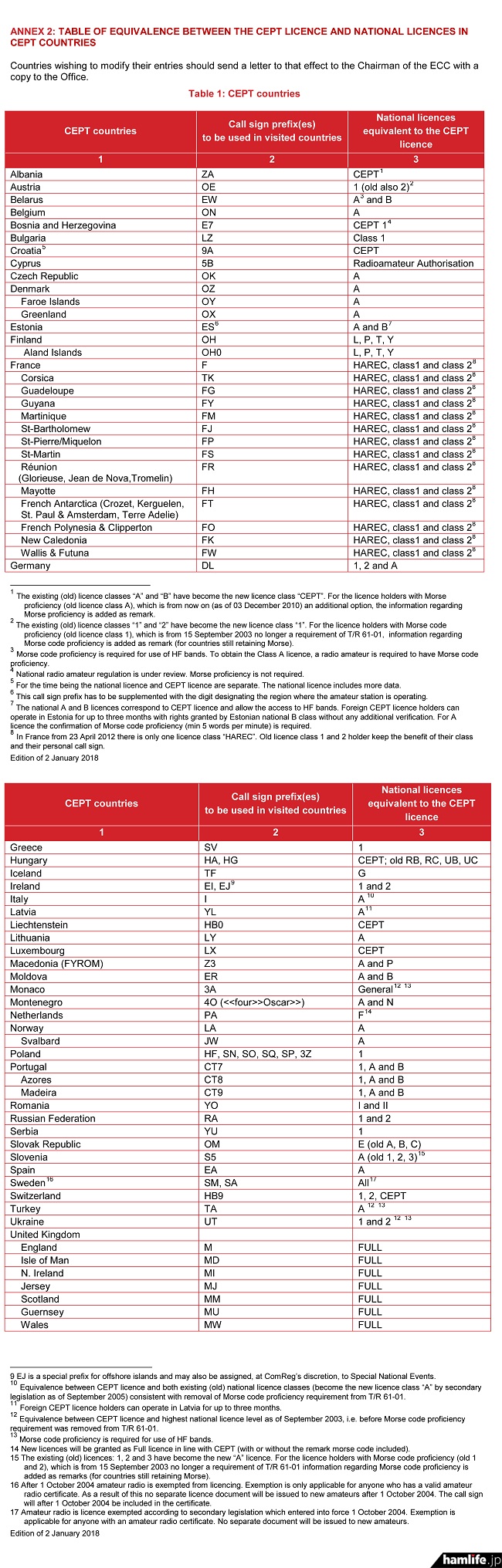

そして得られたコールサインを第三国で活用するときには、すでに免許されている局の相互認証制度である「T/R 61-01」が適用されます。「T/R/61-01」の「ANNEX2」の表1には…、

1.第三国に該当するCEPT加盟国

2.その第三国で使用する際にベースとなる元のコールサインに前置するプリフィックス

3.第三国のどのクラスの局の操作範囲を使用できるか

が示されています。2018年1月版(PDF形式)では以下のように表記されています。

例えば、Part2で説明したイギリスで得たコールサイン「M0WRJ」を使い、アルバニアに短期で行き電波を出す場合、「ZA/M0WRJ」のコールサインを用い(「/」はポータブルでなく「ストローク」と発音)、アルバニアの「CEPT級」の操作範囲で、アルバニアの通信当局の紙版での許可を得ずにオンエアー可能となるわけです(しかし、国内法に不案内な場合は、当該国ご当局に詳細を確認することが強く推奨されます)。

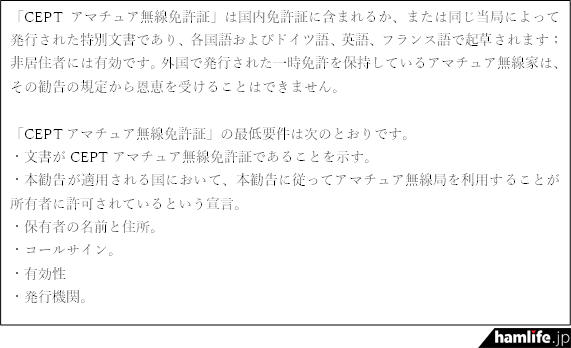

「自分の持っている局免許がCEPTに有効かどうか」を判断する材料が、「T/R 61-01」の「ANNEX1」の「1. GENERAL PROVISIONS RELATING TO “CEPT RADIO AMATEUR LICENCE”(CEPT アマチュア無線免許に関する一般規定)」に記載されています。ざっくり訳すと以下のとおりです(実際は英語で書いてある文脈が正当です)。

今回のプロジェクトの4か国の中では、イギリスとエストニアのみがこの基準を完璧満たしています。アイルランドは「免許資格:CEPT1級」と記載がありますが、「宣言」が見当たりません(3か国語表記もありません)。

キプロスの局免許は3か国語表記はないものの、規定の「最低要件」はすべて満たしています。「3か国語表記も必要条件だ」とするご意見もありますから、その場合にはキプロス免許は条件を満たしていないことになります。

今回のプロジェクトと無関係ですが、アメリカの免許証は、そのままではここに記した「最低要件」を満たしていません。別途証明が入手できれば解決することができても、アメリカでは非市民にはこの証明書は出さないでしょう。

CEPT勧告とは無関係で運用許可が下りることも…

アマチュア無線の運用許可を与える側の国の裁量で、CEPT勧告とは無関係に、あるいは特別な二国間の関係を元に(バイラテラルな相互運用協定などがこれに該当します)、第三国での運用許可が得られることもあります。

CEPT勧告の仕組みを使う私たちにとって、有効なのは日本のHAREC(またはCEPT国内で受験して合格し)で得た局免許(コールサイン)だけ。ときどき見られるのが「あるCEPT加盟国の運用許可があれば、その許可を元に、さらに他国からも上記の表の範囲でオンエアーできる」という勘違いです。

どういうことか説明しよう。日本とドイツ、日本とフランス、日本とアイルランドには「バイラテラルな相互運用協定」があるので、それを元に申請を行えば、ドイツ、フランス、アイルランドの運用許可が下ります。これはあくまで二国間の協定によるものであり、これを元にして第三国での利用はできない、ということです。

つまり、アイルランドではPart1にも説明したように、日本の2アマから4アマの資格を元にしてもコールサインが得られますが、これらは1アマのみに認められているCEPT勧告(マルチラテラルな相互運用協定)によって得た局免許ではないため、「T/R 61-01」に準ずる運用はできないのです。フランスやドイツから得た相互運用協定による運用許可も同じ。

ほかの国の許可であっても、資格欄等に「テンポラリー」「ビジター」「レシプロカル」と書かれていればこれに該当しています。

アメリカはもともと「T/R 61-02」に参加しておらず、「T/R 61-01」のみですから、仮にそれを元に「M/WR1J」のコールサインでイギリスからオンエアーできても、それからさらに第三国でオンエアーすることはできません。

アメリカの資格は、バイラテラルな運用許可の面では最強の1つです。私の場合、1991年のカリブ海諸国のツアーで、最近では2018年に得た台湾の運用許可がアメリカの資格を元にしたものでした。

私の1991年当時のアメリカのコールサインを元に、カリブ海バルバドス「8P9CA」のコールサイン発給を受けた。真ん中のページ下に手書きで「CA」とある。関連記事はこちら→http://www.fbnews.jp/201811/kaigai/index.html

しかし、これらの許可からさらに別の国の許可は困難(再度、改めてアメリカの資格を元に許可を得る形のほうが順当)です。

CEPT免許で、さらに第三国の「紙の許可証」は貰えるか!?

もちろん「T/R61-01」ベースであれば、CEPT加盟国内の第三国での短期運用を希望した際は申請すら不要です。当然、第三国が発行した運用許可証が存在しないということにもなりますから、本稿のコンセプトによれば、確実に紙版で得られる(すなわちCEPTに加盟していない)国からの許可証を得る必要があるでしょう。

そこで選んだのが、ジブラルタル「ZB」でした。前述の「T/R/61-01のANNEX2 表1」にジブラルタルの記載はありません。

ジブラルタルを取り上げたのは、私が過去に一度運用許可を得たことがある点に加え、今回、エストニアから得たコールサイン「ES1ZB」のサフィックスが、たまたま「ZB」だったことに由来します。

ジブラルタルへの申請は、エストニアの局免許を元にしました。別にアイルランドでもイギリスでも、キプロスでも構わないのですが、これら3か国の免許地の住所が「第三者の住所(訪問先大学の紹介の宿舎であったり、研究者仲間の非ハムの住所であったりする)」で、許可証がそれらの住所に送付されると相手に迷惑をかける可能性があり、私の場合は自分が管理している(とはいえ、現地には管理人を置いているが)完全に自分がもっぱら使用できる住所であるエストニアをベースにしました。

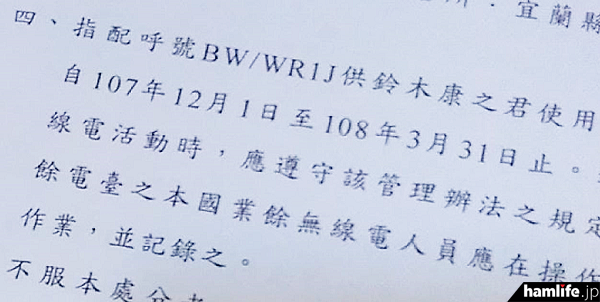

思ったとおり、ジブラルタルの運用許可証は、元となったエストニアの局免許を申請したときの住所地に送られてきました(その後日本に転送し、今は手元にあります)。

地中海の出入口、戦略的要衝の地「ジブラルタル」とは

スペインの南部にあり地中海に突き出た半島のような形をしているジブラルタル。300年以上もの間、イギリスが統治している、少し特殊な場所です。

イギリス領ですから車は日本と同じ左側通行で、(周りはスペインなのに)ロンドンと同じく2階建てバスが走っています。スペイン側から徒歩で入国することができるほか、イギリス各地からジブラルタル空港に直行便が飛んでいて空路でアクセスが可能です。

その空港が変わっていて、滑走路を横断する形で一般の道路交通があり、航空機の離発着の際には遮断機が下りてきて一般の交通をストップ。その眼の前を航空機がものすごいスピードで通過していく構造です。

無線関係を見ると、前述のようにCEPTには加入していません。一方、CEPT加盟国に留まらず、多くの国の免許をベースにアマチュア無線の運用許可を出しています。日本のライセンス(無線従事者免許証と局免許の英文証明ベース)でも許可になったケースがあると聞きました。

ただし、HF帯の許可は厳しく制限されており、ジブラルタルの市民しかHF帯は免許になりません(電力の制限も厳しいということです)。一般的にはV・UHF帯のハンディー機での運用、またはサテライト関係の運用が許可されるというイメージです。

私は1999年の欧州旅行の際に立ち寄りました。このとき「アメリカの免許が云々」という話も賑やかでなく、簡単に「ZB2/WR1J(当時は「ZB「ではなく、「ZB2」を前置するルールだった)」の運用許可証(ただし、非ジブラルタル市民ですからHF帯の運用は許可にならない)をもらい運用しました。実際は、ジブラルタルに隣接するスペインのレピーター局にアクセスしての運用という形になりましたが…。

許可申請には「使用無線機の明示」などが必要

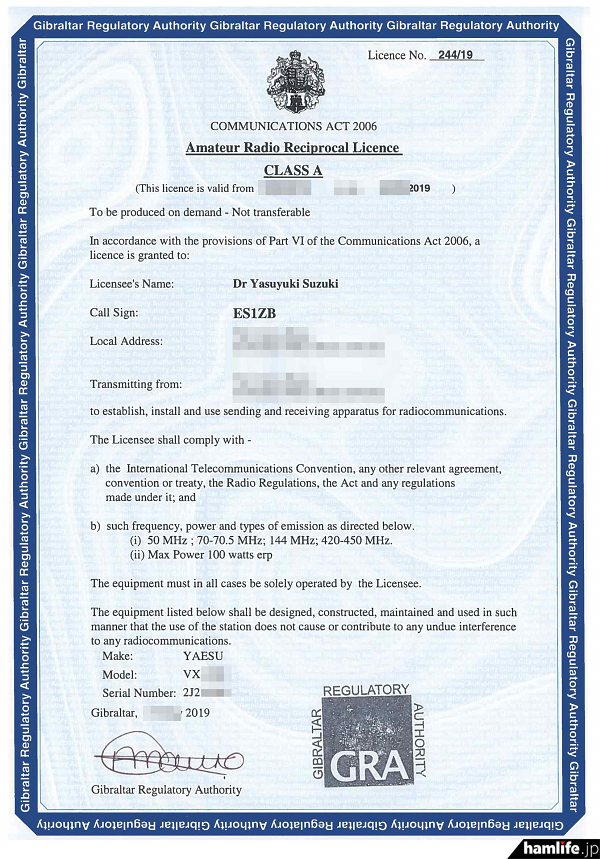

申請書「402af書式」と呼ばれるA4判1枚の簡単なものですが(最近この形に変更されており、1999年当時は「zb2a」という書式名だった)、どんな無線機(メーカー名、形式名、シリアル番号が必要)を持ち込むのか、という情報を書かせるところに特徴があります。

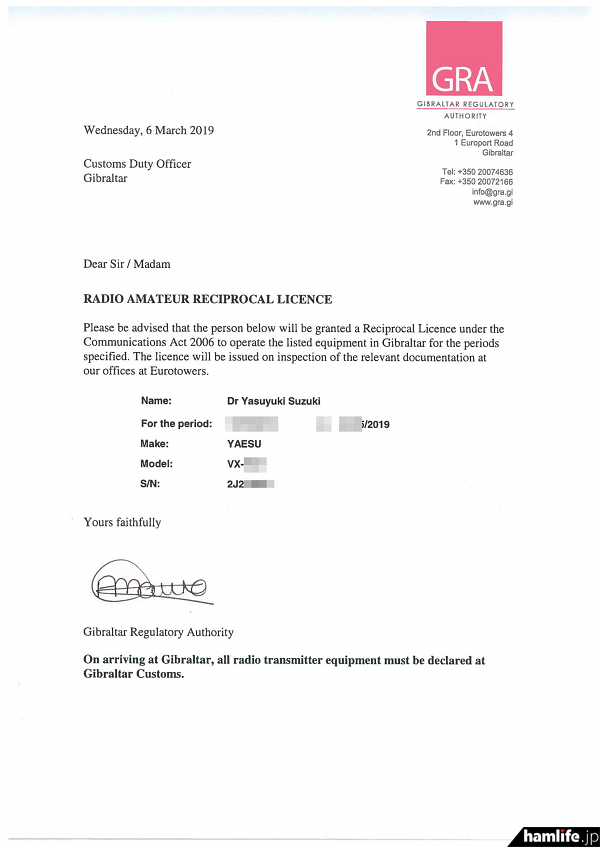

フィルアップしたら関連書類(ベースとなる免許、2019年申請の私の場合は「ES1ZB」の局免許両面と、パスポートの写真のページをコピー)を関係当局である「GRA(Gibraltar Regulatory Authority)」にメールで提出します(段取りとしてはキプロスの局免許のときと同じ)。申請料は無料で、国外の指定箇所(元にする局免許の住所)に郵送もしてもらえます(GRA事務所での受け取りも可能)。

一番、それらしい雰囲気を醸し出しています。同じく写真で紹介しますが、許可証にはジブラルタル空港の税関で使用するための照会状が同封されていました。空港で無線機の持ち込みに問題を生じてしまった時にこれを係官に見せればよいということです。

なるほど、シリアル番号がわかっているからこういうことも可能なのですね。許可証の大きさはA4判です。コールサインは「ZB/ES1ZB」ではなく、「ES1ZB」だけになっています。このコールサインを持つ者に許可を出したという意味だと推測します。

2回目のジブラルタルでオンエアーするための「ES1ZB」に対する運用許可証。「Yaesu製 VX-○○ 無線機のシリアルナンバー」が明記、周波数は50MHz帯、70MHz帯、144MHz帯、430MHz帯でERP100Wまで。運用地点も許可証に明記されている(すなわち移動運用はできない)

考察、どの資格で「世界からオンエアー」するか

「アメリカのエクストラ級の資格を持っていると、日本の1アマ相当に読み替えられる」という制度があります。これにより、過去多くの皆さんがアメリカの資格取得に挑戦されてきました。日本の1アマより、アメリカのエクストラ級の方が取得が簡単だという経験則が根底にありました。

私の場合は、日本のアマチュア無線技士の資格のほか、アメリカやイギリス(返還前の英領香港)で試験を受け、ともに最上級の資格の取得にたどり着いています。その感覚で申しあげると、「日本の1アマが一番難しい(欧州CEPT免許は日本の2アマレベル程度?)」という印象です。

私は「アイルランドかイギリスで現地の試験を受け合格ののち、イギリスで開局する」のがもっとも簡単かつ経済的に世界デビューする方法ではないか…と考えています。試験が英語で実施されますし、日本では試験がないモールス技能も対象となるからです。

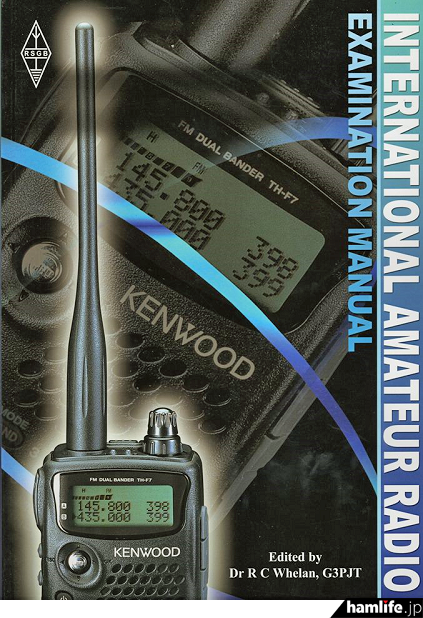

既に1アマの資格をお持ちの方は、日本のHARECで、これから挑戦しようとお考えの方は、欧州CEPT免許一発挑戦で(その資格は日本で1アマに読み替えられる)、という選択肢も考えてはいかがでしょうか。「RSGB(イギリスのアマチュア無線連盟)」からたくさんの参考書が出版されています。日本の参考書と比べてみるだけでも面白いと思います。

RSGBが発行しているイギリス資格のマニュアル本(一例)の表紙。なんと「International Amateur Radio Examination(国際アマチュア無線免許試験)」とある。A4判でわずか約130ページしかない

電波法関係以外でも気を付けたい第三国運用

今回は、電気通信関係の法律に注意しながら各国の免許を得る、という方法を紹介しました。

しかし、それ以外にも注意するものがあります。記事中、何度か登場していますが、まずは税関関係の取り扱い。もちろん、出かける先の国の税関での申告は必要に応じてきちっとしなければなりません。

さらに注意が必要なのは、日本のとある法律です。「外国為替及び外国貿易法」がそれです。無線機などにハイテク技術(CPUなど)が搭載されている場合、日本から持ち出す際に「持ち出し先の地域・持ち出す技術・その数量」などの条件に応じて経済産業省の許可を得る必要が発生するケースがあります。

外国に無線機を持ち出して日本の法律で取り締まられることがあり得えるので、国際化の中、今後はそちらの勉強も必要でしょう。

以上で本シリーズは一旦終了します。現在進行形で、少し目を付けている国や地域もあり、新たな発見があった際にはまた報告します。取り敢えずは、それらの国にどうやって出張するか、その作戦から立てなければなりませんが…。

ほかの方の関連報告も待ちたいところです。それではFB GO2DX!

●鈴木康之氏(JR2BEF/JA9OMT)プロフィール

1973年 JA9OMTおよびJR2BEF開局

1988年 アメリカでノビス級「KC6BKZ」開局。そのあと「KH2EC」「AH2CH」

1991年 アメリカでエクストラ級を取得「WR1J」

1991年 浜松ノビスクラブ「7J2YAA」を主宰

1993年 ブラジルで「PS7ZWR」開局

1995年 オーストラリアで「VK2WJR」開局

1998年 イギリスで「M1DVF」開局

1999年 エジプトで「SU0ERA/WR1J」開局、自前のWAC完成!

2005年 浜松ノビスクラブのアメリカ版FB.net「KA1AA」を立ち上げ

2018年 浜松ノビスクラブ再始動。「EI2KT」「M0WRJ」「ES1ZB」を開局

2019年 キプロスで「5B4AOH」を開局

↓この記事もチェック!

【特別寄稿】日本に居ながらにして外国のコールサインを取得! Part1「4アマでもOK、こちらはアイルランド『EI2KT』です」編

【特別寄稿】日本に居ながらにして外国のコールサインを取得! Part2「一度に7種類&原則終身免許、こちらはイギリス『M0WRJ』です」編

【特別寄稿】日本に居ながらにして外国のコールサインを取得! Part3「電子住民申請のため在日本エストニア共和国大使館を訪問、こちらはエストニア『ES1ZB』です」編

【特別寄稿】日本に居ながらにして外国のコールサインを取得! Part4「ノービザ、ノーCW、電子メール一発申請、こちらはキプロス『5B4AOH』です」編

●関連リンク:

・海外でアマチュア無線を楽しもう!!(JARL Web)

・アマチュア無線の国際運用(ウィキペディア)

・勧告 T/R 61-02 統一アマチュア無線試験証明書(CIC:JJ1WTL 本林氏のブログ)

・鈴木康之-研究者(researchmap)

・鈴木研究室(静岡大学)

●いったん広告です: